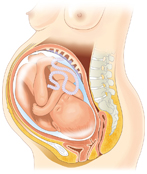

BMI≧35の妊娠中の肥満は医療サービス利用増大に有意に関連

米国では妊娠中の肥満はありふれたものになっているが出産リスクを増大する。本研究は、疾病予防管理センター(CDC)Susan Y. Chu氏らによる、妊娠中の肥満と医療サービス利用増大との関連を評価したもの。NEJM誌2008年4月3日号より。

米国最大のHMO加入妊婦13,442人のデータ解析

調査は米国最大の非営利健康維持機構(HMO)Kaiser Permanente Northwestのデータを用いて行われた。2000年1月1日~2004年12月31日間の出産・死産分娩時年齢が18歳以上の女性13,442人を対象とし、妊娠前または妊娠早期の肥満度指数(BMI)と、医療サービスの利用状況との関連が評価された。

対象はBMI測定値に基づき、「低体重(underweight)」(<18.5)、「標準」(18.5~24.9)、「過体重(overweight)」(25.0~29.9)、「肥満(obese)」(30.0~34.9)、「高度肥満(very obese)」(35.0~39.9)、「重度肥満(extremely obese)」(≧40.0)に分類。主要転帰は分娩のための平均入院期間。

帝王切開分娩、肥満に関連したリスクで入院延長

分娩のための平均入院期間(±SE)は、BMI「過体重」「肥満」「高度肥満」「重度肥満」群で「標準」群より有意に長かった(P<0.05:年齢、人種・民族集団、教育レベル、出産経歴補正後)。

「標準」群3.6(±0.1)日に対し、「過体重」群3.7(±0.1)日、「肥満」群4.0(±0.1)日、「高度肥満」群4.1(±0.1)日、「重度肥満」群4.4(±0.1)日。BMI高値になるほど長くなる入院期間の理由の大半は、帝王切開分娩、肥満に関連したリスクによるものだった。

「標準」以上のBMI群には、出生前胎児検査、超音波検査、外来薬局での処方調剤、産婦人科への電話相談、医師による出産前小児保健指導の各サービス利用頻度に有意に高い関連が認められた。一方で、ナースプラクティショナーや医師助手(physician assistants)による出産前小児保健指導利用頻度との関連は有意に低かった。

報告は「特にBMI 35以上の妊娠中の肥満者での医療サービス増大が確認された」と結論するとともに、「最近の報告によればその該当者は9州で約22%に上る。米国の分娩件数は年間約400万件であり、妊娠中の肥満者は約100万人に上ることになる。肥満関連のヘルスケアコストの少なからぬ増大の要因として、医療経済的に重要な意味を持つ」とまとめている。

(武藤まき:医療ライター)

[ 最新ニュース ]

慢性C型肝炎、ソホスブビル/ダクラタスビルvs.ソホスブビル/ベルパタスビル/Lancet(2025/05/16)

obicetrapib/エゼチミブ配合剤、LDL-コレステロール低下に有効/Lancet(2025/05/16)

死亡リスクの高いPAH患者に対するアクチビンシグナル伝達阻害剤sotatercept上乗せの有効性が証明された(解説:原田和昌氏)(2025/05/16)

アトピー性皮膚炎への新規外用薬、既存薬と比較~メタ解析(2025/05/16)

CT検査による将来のがんリスク、飲酒や過体重と同程度?(2025/05/16)

アリピプラゾール持続性注射剤の治療継続に影響する要因(2025/05/16)

“スマートシャツ”で心臓病を予測(2025/05/16)

子宮頸がんワクチンの接種率は近隣の社会経済状況や地理に関連か(2025/05/16)